Каталог

-

Гитары

Вы часто спрашиваете

- Гитара и влажность: не дайте инструменту превратиться в дрова

- Понижение строя гитары

- Гитара для ребенка

- Дополнительные струны: сколько и зачем?

- Двенадцатиструнная гитара - двойное удовольствие

- Как заставить гитару звучать как оркестр?

- Все о полуакустических гитарах

- Какие бывают акустические гитары?

- Электроакустика: типы гитар, звукосниматели и другие аксессуары

- Всё о бас-гитарах

-

Гитарное оборудование

Гитарное оборудованиеУсилители для гитар

- Усилители для гитар

- Басовые усилители

- Гитарные усилители

Кабинеты- Кабинеты

- Басовые кабинеты

- Гитарные кабинеты

Педали для гитар- Педали для гитар

- Footswitches (педали переключения)

- Басовые обработки

- Педали Cab Sim (эмуляторы кабинета)

- Педали Chorus/Flanger/Phaser

- Педали Compressor

- Педали Delays/Echo

- Педали Distortion/Overdrive/Fuzz

- Педали Equalizer

- Педали Looper

- Педали Multi-FX

- Педали Noise Gate

- Педали Octave/Pitch

- Педали Pre-Amps/Booster/Di-box/Аттенюаторы

- Педали Reverb/Hall

- Педали Synth/Modeler

- Педали Tremolo/Vibrato

- Педали Tuner

- Педали Wah/Auto Wah/Педали Громкости

- Педали для электроакустической гитары

Процессоры для гитар- Процессоры для гитар

- Басовые процессоры

- Гитарные процессоры

- Гитарные усилители для наушников

Вы часто спрашиваете- Какой комбик для электрогитары купить начинающему гитаристу?

- Питч-шиферы и гармонайзеры: музыкальные технологии, меняющие восприятие звука

- Звуковой эффект фэйзер: кому и зачем?

- Что такое гитарные кабинеты и как выбрать

- Комбоусилители для электрогитар

- Delay - один из самых популярных гитарных эффектов

- Выбор гитарного процессора

- Комбоусилители для акустических гитар

- Педаль "вау-вау" - легенда вне времени

- Гитарные примочки

-

Все для гитар

Вы часто спрашиваете

- Гитарные тюнеры: настройся на лучшее!

- Тренажеры для пальцев: нужны ли?

- Ремень для гитары - надежная поддержка

- Как и где хранить гитару?

- Медиаторы

- Гитарные слайды: скользим по нотам

- Средства по уходу за гитарой и их применение

- Метрономы: кому и зачем?

- Струны для акустики: когда менять и как выбрать?

- Замена струн на акустической гитаре. Видеоурок.

-

Гитарная фурнитура

Гитарная фурнитураГитарная электроника

- Гитарная электроника

- Переключатели

- Потенциометры

- Предусилители и эквалайзеры

- Ручки громкости, тона

Вы часто спрашиваете -

Клавишные

- Клавишные

- Синтезаторы

- Клавишные аксессуары

- MIDI-клавиатуры

- Цифровые пианино

- Комбики клавишные

- Midi-контроллеры

- Клавишные накидки

- Чехлы клавишные

Вы часто спрашиваете- Цифровые рояли: современность с классическим звучанием

- MIDI клавиатура — 25 клавиш или больше? Полувзвешенная или нет? Как выбрать

- Эффективное управление: типы и виды MIDI-контроллеров

- Комбики для клавишных: не гитарой единой

- Кабинетное корпусное цифровое фортепиано

- Цифровое пианино: все внимание на клавиатуру

- Как правильно выбрать сустейн-педаль для клавишных

- Все о грувбоксах, или как собрать полноценный сетап?

- Все о MIDI: чем различаются, как подключаются, какую выбрать?

-

Звук

Вы часто спрашиваете

- Работа звукорежиссера перед концертом

- Аудио кроссоверы

- Сценические мониторы: организация "живого" звука

- Сабвуферы: зачем нужен и какой выбрать?

- Эквалайзеры: кому и зачем?

- Слушаем по воздуху

- Директ-боксы (ди-боксы): зачем нужны и как использовать

- Компрессоры аудиосигнала: от понимания к применению

- Беспроводные микрофонные системы: различия, технические характеристики, критерии выбора

- Все о микшерных пультах

-

Микрофоны

- Микрофоны

- Микрофоны студийные вокальные

- Аксессуары для микрофонов

- Микрофоны инструментальные

- Микрофоны для речи и специального назначения

- Блоки фантомного питания

- Микрофоны с USB-аудиоинтерфейсом

- POP-фильтры (ПОП-Фильтр)

- Держатели для микрофонов

- Ламповые микрофоны

- Микрофоны для вокала и караоке

- Микрофоны для стрима

- Петличные микрофоны

Вы часто спрашиваете- Саунд дизайн — что это, как научиться, с чего начать? Часть 1

- Расположение микрофона при записи вокала

- Выбор и особенности применения петличных микрофонов

- Микрофонная запись акустических инструментов: Гитара

- Подбираем микрофоны для барабанной установки

- Один микрофон хорошо, а два – стереопара

- USB-микрофоны. Показания к применению

- Студийные микрофоны. Выбор и особенности использования

- Все о ламповых микрофонах: история, особенности использования

-

Dj оборудование

-

Струнные

-

Студия

- Студия

- Звуковые платы

- Аудиоинтерфейсы для гитаристов

- Наушники студийные

- Предусилители

- Процессоры эффектов

- Студийные аксессуары

- Усилители для наушников

- Студийные мониторы

- Midi-интерфейсы

- Портастудии

- Готовые комплекты для домашней звукозаписи

- Рекордеры

- Контроллер студийных мониторов

- Беспроводные наушники

- Студийная мебель

Вы часто спрашиваете- Аудио плагины vs «железо»: чем закончились горячие споры к 2020-м

- 8 битная музыка: как сделать в DAW с бесплатными плагинами

- Сатурация в музыке: зачем нужны tape machine VST и магнитофонный вайб?

- Сведение трека исправит всё, суббас нужен везде: мифы звукозаписи, часть 2

- Частота звукозаписи — лучше побольше, сведение в наушниках — норм, и другие музыкальные мифы. Часть 1

- Eikon: наушники, звуковые карты, микрофоны и мониторы от PROEL — что за звери?

- Бесплатные VST плагины без пиратства — где брать?

- Лучшие VST-инструменты для начинающих музыкантов

- Как начать писать музыку на компьютере: все, что вы хотели знать, но боялись спросить

- Протоколы передачи цифрового аудио

-

Свет

- Свет

- Динамические световые приборы

- Светодиодные панели

- Генераторы мыльных пузырей

- Жидкости и расходные материалы

- Зеркальные шары и моторы

- Стробоскопы

- Сканеры

- Колорченджеры

- Дым машины

- Генераторы снега

- Конфетти машины

- Прожекторы LED

- Лазеры

- Генераторы тумана

- Ультрафиолетовые светильники

- DMX-пульты,контроллеры

- Генераторы пены

- Вращающиеся головы

- Лампы

- Аксессуары для светового оборудования

- Прожекторы театральные

- DMX-кабели

- Архитектурная подсветка

- Световые пушки

- Готовые комплекты

- Генераторы холодных искр

-

Ударные

УдарныеАкустические ударные

- Акустические ударные

- Барабанные установки

- Детские маршевые

- Концертные томы

- Маршевые ударные

- Оркестровые ударные

- Парадные ударные

Электронные ударные- Электронные ударные

- Драм-машины

- Модули и контроллеры

- Триггеры и пэды

- Электронные ударные установки

Вы часто спрашиваете- Бесплатные VST барабаны с акустическим звуком: обзор лучших

- Стул барабанщика

- И швец, и жнец, и… сам себе ударник

- Всё о малых барабанах

- Все о драм-машинах

- Обзор педалей для бас-барабана: простые, карданы, расходники

- Как выбрать барабанные пластики

- Все о барабанных палочках

- Сколько триггеров нужно для счастья?

- Видео-мануал по записи барабанов: учимся записывать!

-

Народные

- Народные

- Чехлы для народных инструментов

- Струны для народных инструментов

- Укулеле

- Банджо

- Мандолины

- Балалайки

- Домры

- Дудки

- Аксессуары для укулеле

- Ремни

- Аккордеоны, Баяны

- Лиры

- Гусли

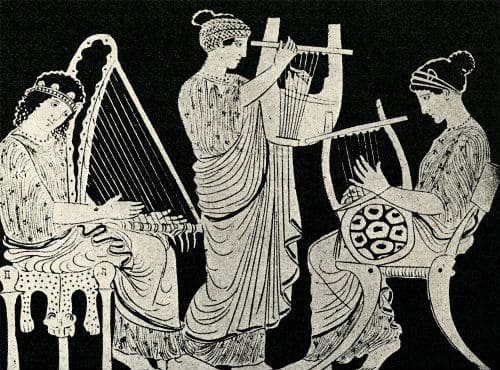

Вы часто спрашиваете- Гусли и их этнические «родственники»

- Балалайка - трехструнная душа России

- Струны для укулеле

- Банджо – символ американской музыкальной культуры

- Варган - магический инструмент шамана

- Аккордеон, баян, гармонь: как отличить и выбрать.

- Знакомство с укулеле

- Мандолина

- Всё о народных музыкальных инструментах

-

Перкуссия

-

Духовые

-

Аксессуары

АксессуарыСтойки

- Стойки

- DJ стойки

- Аксессуары для стоек

- Гитарные стойки

- Клавишные стойки

- Микрофонная стойка журавль

- Микрофонная стойка настольная

- Микрофонная стойка прямая

- Микрофонные стойки для подзвучивания инструментов

- Пюпитры

- Стойки для акустических систем

- Стойки для комбиков

- Стойки для ноутбуков

- Стойки для студийных мониторов

- Стойки под световое оборудование

- Стойки рэковые

Кабели под распайку- Кабели под распайку

- Кабели акустические

- Кабели инструментальные

- Кабели микрофонные

Вы часто спрашиваете- Мультикоры - гибкие артерии звукотехники

- Гитарные шнуры: мосты для вашего звука

- Стойки для акустических систем: как выбрать идеальную опору для вашего звука

- Блоки питания для гитарных педалей

- Гитарные стойки: как выбрать? советы перед покупкой

- Микрофонные стойки

- Балансный и небалансный кабели: подключайся правильно

- Клавишные стойки - надежная опора

- Как выбрать хороший кабель и не ошибиться?

- Уценка

- Трансляция

-

Звукопоглощение

- Сделано в РФ

-

Распродажа

- Dj оборудование

- Аксессуары

- Архив товаров

- Гитарная фурнитура

- Гитарное оборудование

- Гитарные аксессуары

- Гитары

- Духовые инструменты

- Звукоизоляция и звукопоглощение

- Клавишные инструменты

- Комплектующие для наборов

- Концертное оборудование

- Микрофоны

- Музыкальная литература

- Народные инструменты

- Перкуссия

- Световое оборудование

- Сделано в России

- Спецпредложения, распродажи

- Струнные инструменты

- Студийное оборудование

- Трансляционное оборудование

- Ударные

- Сувениры

- Бренды

- Статьи

- Наши магазины

5461

5461